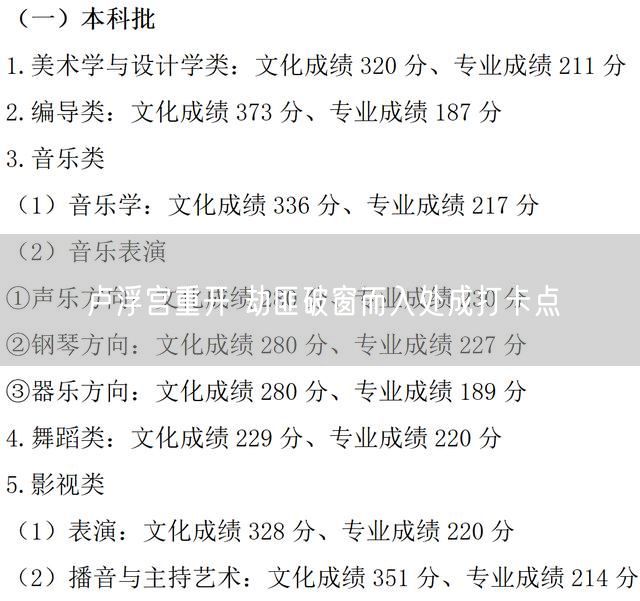

卢浮宫重开 劫匪破窗而入处成打卡点

卢浮宫重开:劫匪破窗处成打卡点背后文明之痛

清晨塞纳河畔,薄雾尚未散尽,巴黎卢浮宫石柱在微光中静默矗立,2025年10月19日,一场惊心动魄抢劫案在此上演——四名蒙面劫匪利用施工升降机破窗而入,七分钟内夺走九件拿破仑阶段皇室珠宝,当警报响起时,文明殿堂玻璃穹顶下,只余下空荡展柜与破碎寂静,三天后,卢浮宫重新对公众开放,游客们排起长队,在昔日被劫掠阿波罗长廊外驻足凝望,更让人错愕是,劫匪破窗而入位置竟成新“打卡点”,人们纷纷拍照留念,仿似在向世界宣告:“看啊,这就是历史最脆弱一角。”

七分钟溃败:一场精心策划“艺术盗窃”

这场发生在2025年10月19日清晨抢劫案,其组织之精密、行动之迅捷让人咋舌,据法国媒体披露,四名蒙面人利用博物馆外一处施工工地升降机作为掩护工具,在无人察觉情况下悄然接近建筑外墙,他们砸碎玻璃窗进入馆内,并直奔阿波罗画廊——一个收藏着拿破仑时期贵重珠宝核心区域。

整个作案过程仅持续七分钟:三分钟登顶、三分钟取物、一分钟逃离现场,警方事后发现,“连博物馆地砖都没撬”便完成任务,“这不像犯罪”,一位资深安保专家评论道,“更像是一次对安保系统精确打击成功演练,”更让人震惊是,当劫匪闯入时,馆内监控系统因设备老化未能捕捉到任何有效影像,“咱们只有一个摄像头监控外墙”,卢浮宫前馆长劳伦斯·德·卡尔坦言,“这暴露系统性安全漏洞”。

被盗物品涵盖九件价值难以估量历史珍宝——这些镶嵌着帝国野心与艺术匠心作品本应是人类文明一道记忆载体,纵然文化部长拉希达·达蒂宣布“无人员受伤”,但这场抢劫造成文化损失远超物质价值评估范畴。

从防御到展示:安防系统集体失语

卢浮宫作为全球最负盛名文化地标,每年接待数百万游客参观其浩大收藏体系,可是此次大事暴露出一个尖锐难题:这座象征人类智慧结晶大厦,在面对现代犯罪手段时竟这般脆弱。

据调查数据显示,在案发前一个月内已有三次小规模盗窃预警被忽视;而用于监控外墙根本摄像头早在三年前就已故障未修,当法国内政部长洛朗·努内兹公开承认“存在显著安全漏洞”时,舆论哗然,“这不是个别失误”,一位文物安全研究员指出,“而是整个文化呵护体系从技术更新到人员培训都存在系统性滞后。”

值得注意是,在案件发生后仅48小时内便有网络传言称:“抢完就走”是提高收藏品身价方法——这种荒谬言论恰恰体现出社会对文化遗产价值认知非常大偏差,真正威胁并非来自盗贼本身技术本事〔毕竟他们只是利用物理漏洞〕,而是来自整个社会对于文物呵护责任认知缺失。

站在历史裂痕之上:游客行为中复杂情绪

当卢浮宫于10月22日重新开放时,“打卡点”现象火速发酵变成社交媒体热议话题,大量游客专程前往劫匪破窗处拍照留念——有举起手机比出胜利手势;有甚至将此地称为“新地标”,一位年轻游客在接受采访时说:“看到这个位置让我意识到艺术品其实很脆弱……但我也想告诉朋友我来过这里。”

这种看似矛盾行为背后折射出复杂集体心理机制:

可是这种行为也引发伦理分歧,“把悲剧当作景点本身就是在二次伤害文化遗产,”出名策展人玛丽安·杜邦表示,“咱们不应让罪犯变成旅游指南一部分。”

事实上,在案件发生后不久就有民间组织发起倡议:“请用尊重取代猎奇,”他们主张设立临时警示牌说明大事经过,并引导公众关注真正搞定方案而非制造新噱头。

重建信任之路:从修复裂缝到重塑防线

面对突如其来危机、舆论压强,《每日经济新闻》报道显示卢浮宫管理层已启动紧急整改措施:

更重点是理念层面根本转变——从被动防御转向主动预防,“咱们非得重新定义‘安全’概念,”现任馆长在接受采访时着重,“它不止是技术难题更是管理哲学难题。”

与此同时,《巴黎人报》指出政府正在探究将此类重大安保事故纳入国家文化遗产呵护法修订草案中,并奠定全国性文物风险预警平台。

这一系列改革措施不止关乎一座博物馆安全运作难题,更是对现代文明如何守护自身记忆一次透彻检视。

结语:在裂痕中看见完整

当阳光再次洒向塞纳河畔那座古老建筑群时,请记住那个曾被打破玻璃窗地方——它不该变成网红打卡地也不是可供炫耀话题标签;而应变成一个提醒所有人坐标:

真正艺术不在于展品数量或价格标签, 而在于咱们能不能为它们奠定一道坚固而不冷漠屏障。 每一次守卫失败都在提醒咱们, 文明从来不是理所显然存在, 而是须要无数人心血浇灌生命体。 今天咱们在阿波罗长廊外拍照留念, 明天或许就要为那些未归还艺术品继续书写呵护轶事。 因每一件失窃作品都是人类一道记忆一块拼图, 缺一块便少一份完整将来图景。 在这片破碎与重建交织土地上, 最贵重艺术或许正是那份永不熄灭责任感—— 它比任何珠宝都更接近永恒意义。

本文链接:https://www.19150.com/cul/23146.html